支原体污染是细胞培养领域的 “隐形杀手”,因其体积微小(0.1-0.3 μm)、无细胞壁、形态多变,且难以通过常规显微镜观察,常被科研人员忽视。然而,其对细胞培养和研究的负面影响贯穿整个实验流程,甚至可能导致研究结论的不可靠性。以下从细胞生理、实验结果、研究成本等维度解析其具体影响:

一、对细胞生理状态的直接干扰

营养掠夺与代谢紊乱

支原体通过表面受体竞争性消耗培养基中的关键营养物质,如精氨酸、葡萄糖、胆固醇等。例如:

精氨酸支原体(M. arginini):特异性降解精氨酸,导致细胞蛋白合成受阻,DNA 复制中断,最终引发细胞凋亡或停滞于 G1 期。

莱氏无胆甾原体(A. laidlawii):依赖宿主细胞的胆固醇合成细胞膜,破坏细胞膜完整性,导致细胞渗漏或形态异常(如贴壁细胞变圆、悬浮细胞聚团)。

毒性代谢产物积累

支原体代谢产生氨、过氧化氢、超氧阴离子等有害物质,可引发细胞氧化应激反应,损伤 DNA、蛋白质和脂质,降低细胞活性。例如,口腔支原体(M. orale)产生的过氧化氢会诱导细胞内 ROS 水平升高,干扰信号通路(如 MAPK、NF-κB 通路)。

基因表达与表观遗传调控异常

支原体感染可通过激活细胞应激通路(如 p38 MAPK)或直接结合宿主细胞基因组,导致基因表达谱广泛改变。研究表明,污染细胞中约 10%-20% 的基因表达水平发生显著变化,涉及细胞周期调控、免疫相关基因(如 IL-6、TNF-α)及代谢酶基因,可能误导转录组学、蛋白质组学实验结果。

二、对实验结果的系统性干扰

细胞功能研究的可靠性危机

细胞增殖与凋亡实验:支原体污染可能掩盖药物对细胞的真实作用。例如,某抗癌药物的抑增殖效果可能因支原体消耗药物成分或改变细胞代谢活性而被低估或高估。

病毒包装与转染效率:支原体吸附于细胞表面或整合到宿主基因组中,可能干扰病毒载体的结合与转染,导致慢病毒、腺病毒包装滴度下降,影响基因编辑(如 CRISPR-Cas9)实验的成功率。

分子生物学实验的偏差放大

PCR 与测序干扰:支原体基因组含有与人类或其他宿主细胞同源的序列(如 16S rRNA),可能导致 PCR 假阳性结果;污染的核酸酶还可能降解样本 DNA/RNA,影响测序质量。

蛋白质分析误导:支原体表达的表面蛋白可能与抗体非特异性结合,导致 Western blot 出现非特异性条带,或 ELISA 实验背景值升高。

动物实验与临床前研究的风险

若将污染细胞用于动物模型(如肿瘤移植、免疫重建小鼠),支原体可能引发动物体内炎症反应,干扰肿瘤生长动力学或免疫指标检测,导致药效评价失真,甚至违反实验动物伦理规范。

三、科研资源的隐性损耗

时间与成本的浪费

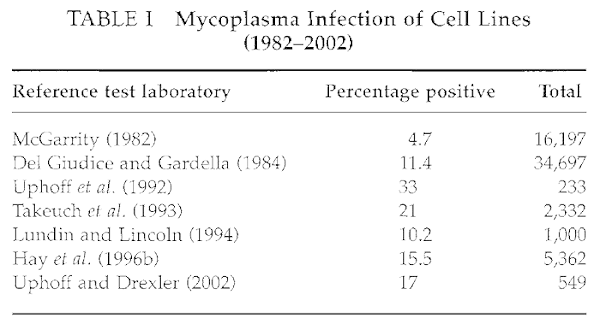

支原体污染具有隐蔽性,可在实验室中通过交叉污染扩散至多个细胞系,导致实验重复率增加。据统计,全球每年因支原体污染导致的细胞系废弃和实验重做损失超数亿美元,尤其对依赖珍贵原代细胞或干细胞的研究(如 iPSC、类器官培养)打击巨大。

数据可重复性危机

污染细胞发表的研究结果可能无法被其他实验室复现,影响学术公信力。例如,2018 年某知名期刊要求作者投稿时必须提供支原体检测报告,否则拒稿,凸显污染问题对科研诚信的威胁。

四、如何应对支原体污染?

鉴于支原体污染的严重性,预防与快速清除是关键:

1.定期检测:使用 PCR 试剂盒、荧光染色(如 Hoechst 33258)或商业化检测试剂盒(如 Lonza 支原体检测试剂盒),每周对细胞系进行筛查。

2.源头控制:新引入细胞系需隔离培养并检测;实验耗材(如移液枪、培养箱)定期消毒,避免交叉污染。

3.高效清除:若发现污染,可使用HyCyte™支原体清除试剂(含 MR1/MR2 双组分),通过靶向抑制支原体能量代谢与 DNA 合成,在 2-3 个循环(约 21 天)内彻底清除污染,且对细胞毒性极低,不影响后续实验(如细胞测序、功能验证)。其操作简便(直接添加至培养基)、适用广泛(覆盖 85% 以上常见污染菌株),已成为实验室应对支原体污染的优选方案。

支原体污染是细胞生物学研究的 “隐形杀手”,而苏州阿尔法生物提供的 HyCyte™支原体清除试剂为 2025 年的前沿研究提供了可靠的解决方案。无论是细胞CRT、基因编辑还是类器官培养,HyCyte™的高效、安全和便捷性均能提升实验可靠性,加速科研成果转化.

关键词:支原体污染、细胞培养影响、分子生物学实验干扰、HyCyte™支原体清除试剂、科研数据可靠性