生物制造领域:高效生物催化剂递送新载体

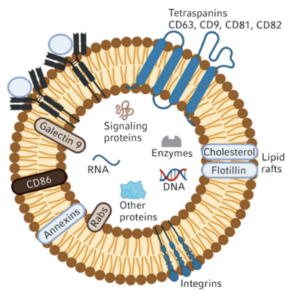

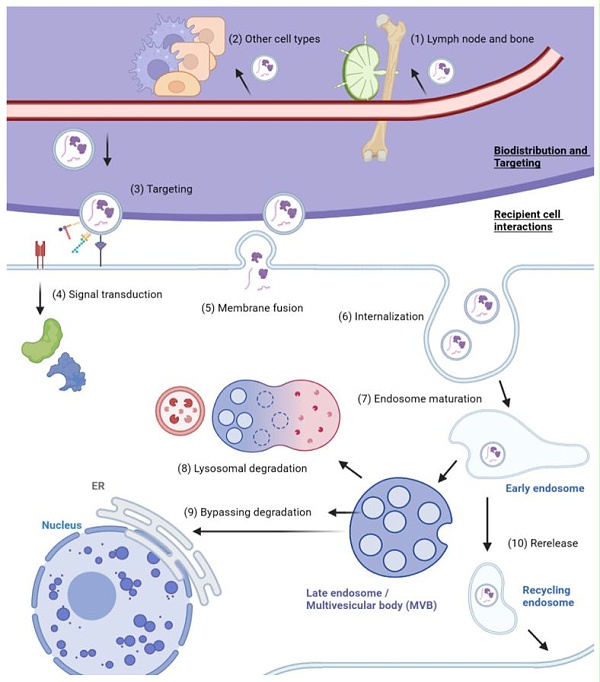

传统生物催化反应中,酶等生物催化剂易受环境影响失活,且回收难度大。近期,《Biotechnology Advances》期刊发表的德国亥姆霍兹生物材料研究所科研团队研究显示,该团队利用MSC外泌体作为酶递送载体,成功实现了脂肪酶的高效包载与靶向递送。通过对MSC外泌体表面进行PEG修饰与底物特异性肽段偶联,使其能精准识别反应体系中的底物微球,将脂肪酶定向递送至反应位点。实验结果表明,该递送系统使脂肪酶的催化效率提升42%,且在5次循环使用后仍保持65%以上的活性,远高于游离酶(仅23%)的稳定性。这一技术为工业生物催化领域的催化剂递送难题提供了创新解决方案,目前已在实验室规模的生物柴油制备中完成验证,有望降低生物制造过程的成本。

环境修复领域:重金属污染治理新工具

针对水体中重金属离子难以高效去除的问题,MSC外泌体的天然吸附特性被挖掘利用。中国科学院环境科学研究所污染生态过程与效应研究组最新研究发现,MSC外泌体膜表面富含羧基、氨基等官能团,对铅、镉等重金属离子的螯合常数分别达到10⁵·⁸和10⁵·²。团队通过优化超速离心-密度梯度离心联用的提取纯化工艺,并采用冷冻干燥技术制备出外泌体微球吸附剂,在模拟含铅废水(浓度50mg/L)处理实验中,该吸附剂对铅离子的吸附容量达到128.7mg/g,吸附速率较传统活性炭提升3倍,且在0.1mol/L盐酸条件下可实现吸附剂的再生与重金属的回收,再生率达82%。相关成果已发表于《Environmental Science & Technology》为重金属污染水体的低成本、高效率治理提供了新途径。

农业科技领域:作物抗逆性调控新策略

当前,MSC外泌体在非医疗领域的研究虽处于起步阶段,但已展现出巨大的应用潜力。从技术层面看,未来需突破规模化制备的核心瓶颈——现有超速离心法产量低、成本高,而微流控芯片、无血清培养体系等新技术虽已取得实验室进展,仍需解决工艺放大过程中的稳定性与均一性问题。在功能优化上,外泌体的表面修饰技术可进一步向“精准靶向”升级,例如通过CRISPR-Cas9介导的膜蛋白编辑,实现对特定底物或细胞的超高选择性识别。

应用场景方面,除现有领域外,MSC外泌体在食品保鲜与生物传感领域的潜力值得关注。已有初步研究表明,其携带的抗菌肽可延长果蔬保鲜期,而基于外泌体的生物传感器在微量污染物检测中灵敏度较传统方法提升一个数量级。

跨学科合作将成为关键驱动力,例如材料科学与生物工程团队联合开发的“外泌体-纳米复合材料”,可增强其在复杂环境中的抗干扰能力;人工智能技术则可用于预测外泌体的修饰效果与作用靶点,加速研发进程.

随着基础研究与工程技术的深度融合,MSC外泌体有望成为连接生命科学与工业应用的重要桥梁,推动多个领域向绿色、高效、智能化方向发展。